Una preziosa strenna natalizia. Il resoconto del viaggio a Rimini, avvenuto presumibilmente nell’estate del 1909, dello scrittore francese André Suarès. Tradotto in italiano per la prima volta. Da Moreno Neri. Altroché garbino di cardelliniano conio. Questo "vento bruciante" accende il fuoco sotto alle cartoline alla Cattelan e alla Rimining di Andrea Sigismondo Malafesta. E anche i signori (di ieri e di oggi) di Rimini, col vizietto di "neronizzare spudoratamente", ne escono anneriti.

Nel corso delle ricerche e studi per la composizione di un saggio che mi è stato richiesto da una rivista di studi umanistici e metafisici intorno alla sigla malatestiana $, sulle sue interpretazioni e sulla sua ricezione, e che temo finirà per diventare un opuscolo, mi è accaduto, in questo terminale mese di dicembre, di esaminare minuziosamente guide turistiche, narrazioni odeporiche, novelle, vecchie enciclopedie, studi eruditi e specialistici. Mi è capitato così di imbattermi non solo in incisioni di monumenti di Rimini che non conoscevo (ad esempio il “rendering” del “Comparto 3 Tiberio” datato 1884, secondo la rivista newyorkese The Manhattan) o in mappe della città di Rimini su guide turistiche del lontano 1875, ma anche in curiose impressioni di viaggio di chi in passato decideva di sostare a Rimini, in genere per una visita al Tempio Malatestiano e non per il superdotato Capodanno. Delle pagine di questi libri di viaggiatori due o tre esempi mi hanno specialmente impressionato. Una a un punto tale che mi sono precipitato a tradurla.

Benché mi fossi occupato dell’argomento in un libro del 2004, Visitatori celebri nel Tempio di Rimini, mi ero soffermato soprattutto su Charles Yriarte, E.M. Forster, Aldous Huxley, Bernard Berenson, Adrian Stokes ed Ezra Pound. Confesso che mi era del tutto sfuggito André Suarès (1868-1948), uno scrittore francese che, fino a pochi giorni, mi era del tutto ignoto. Praticamente per niente tradotto in Italia, con l’eccezione di un suo libro dalla Jaca Book a cura di Roberto Mussapi, è un autore metafisico e visionario, sempre violento e ingiusto, esuberante e lontano da qualsiasi luogo comune banalità o conformistici aggiustamenti, eccezionale negli aforismi.

Se qualcuno si aspetta una cartolina da Rimini alla Cattelan, rimarrà non solo deluso ma choccato. Il primo viaggio in Italia lo fece a piedi nel 1896, la sua visita a Rimini è invece presumibilmente dell’estate del 1909, in un giorno di “garbino” come il lettore riminese comprenderà facilmente. Questo resoconto apparve in un numero del 1910 del principale periodico letterario parigino La Grande Revue, per poi essere trasfuso in quello che è considerato il capolavoro di Suarès, Le Voyage du Condottière, integralmente pubblicato postumo solo nel 1950.

Poiché Sigismondo è presente col suo profilo pierfrancescano nella testata di Rimini 2.0 ho pensato di far dono di questa traduzione ai suoi lettori, a mo’ di strenna natalizia (avete presente i lussuosi volumi di tema malatestiano per i migliori correntisti che nessuno legge?), ma senza alcun finanziamento di banche in affanno.

Queste pagine meritano una lettura. Non fosse altro perché il confronto col passato induce a qualche riflessione sul presente che lascio volentieri ai miei pochi lettori. Quanto a me mi sono chiesto se non ci sia ancora l’abitudine, per i signori di Rimini, di “neronizzare”, ma va da sé che io sono piccolo e Neri; o, ancora, se lo slogan Rimining non debba essere sostituito con quello suggerito nelle ultime righe da Suarès.

Buona lettura e un 2017 meno peggiore del 2016.

Moreno Neri

André Suarès

Tagliagole

A Rimini, in estate.

Chiunque voglia odiare, venga a Rimini, quando il vento del sud soffia da un cielo soffocato sotto le nuvole, dove il sole piomba come una sacca di fiele: la vescica troppo matura morirà a meno che non perfori la sua guaina di grasso, e all’improvviso non se ne distacchi. Questo vento mi fa impazzire; è spesso, è solido; ha un corpo di polvere secca, che pizzica la pelle di mille punti ardenti. Brucia; mi scava gli occhi e spezza il collo. Le mosche s’appiccicano al sudore. Gli insetti, con sciami d’ali bianche, vorticano sulla fronte, nelle orecchie, nell’incavo della mano, nelle narici. Tremo di rabbia all’idea di averne in bocca. Fa un calore da mettere il fuoco alle barche, sulla sabbia; e la sabbia pulsa: vola.

Il sole bianco si dissolve nel cielo giallo. Cola sulla griglia delle nuvole gialle e nere, simile al bordo delle suole. Gli alberi agonizzanti sono malati di polvere; coperti di questa feccia sporca, sembrano olivi febbricitanti. L’orizzonte è verde di peste, sotto le nuvole basse. Il terreno scompare nell’aria che incipria; e il cielo si copre di una crosta. Le galline, stridenti di fame, fanno ruotare il sonaglio della loro ridicola sirena. Gli uomini hanno l’aria cattiva; le donne hanno la gota rossa e la voce rauca; i bambini graffiano e grugniscono.

“Un dedalo di viuzze tra luoghi tetri; un quartiere nuovo, in cui i nomi antichi sogghignano malignamente”

Un dedalo di viuzze tra luoghi tetri; un quartiere nuovo, in cui i nomi antichi sogghignano malignamente; facciate tristi, che riverberano la luce dura, e che, colpite dalla polvere, la rinviano come sputando. Una puzza di pesce, e pescatori smunti, a piedi nudi, le cui dita pelose si ricurvano: corrono sui ciottoli a dente di sega. Un’ampia e alta volta, che dei frontoni magri abbassano, è l’Arco d’Augusto: Giove e Venere stanno guardando con noia un’acqua obliqua, l’Ausa pesante e sordida. Ai margini di questo canale cupo, dove l’acqua ammuffita ha i riflessi della scrofa che passa, Sant’Antonio ha predicato ai pesci, disperando di farsi ascoltare dagli uomini. E il vento bruciante fa volare la sabbia.

Ognuno di questi paesi, da Ferrara a Rimini e da Ravenna a Bologna, è ricco di raccolti e di contadini repubblicani. Il frumento fa l’uomo libero. La campagna è piena di fieri lavoratori con l’occhio caldo e audace in cui riconosco i veterani delle legioni. Ma le città hanno il cattivo odore del popolino, delle idee basse e dei sentimenti mediocri. Sentine per negozianti, che si alternano nella gabbia del pregiudizio e della pigrizia.

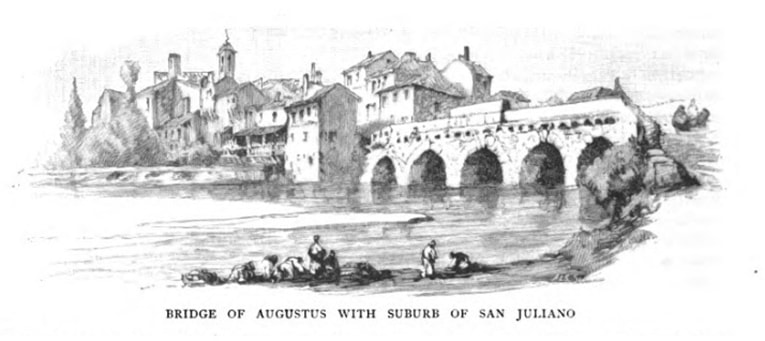

Corpo di guardia romana sulla via Flaminia, Rimini suda l’onta bastarda dei soldati divenuti ladri o piccoli proprietari. Si sono addormentati nelle loro caserme, dal tempo in cui vigilavano alle porte della conquista. Il sottile Augusto li ha messi nella terra, dove si accamparono; e sprofondano fino al collo nella pavimentazione. In ogni figura, vedo un colono subdolo, un figlio grasso della lupa. Un’ansa di tre acque calde incolla Rimini a terra, l’Ausa, il Marecchia e la riva del mare. Da un fiume cupo all’altro, e da un arco trionfale al ponte d’Augusto, la via militare è tesa, rigida e larga. Il nome crudele d’Augusto pronto a qualsiasi tipo di subdola dignità. Ancora una volta, il vento mi getta la sabbia in faccia. Su questo ponte, dove tuttavia le montagne si scoprono, l’odore del Marecchia impesta. L’aria ha anche meno del mare che della palude. Tira un vento sempre più basso e caldo. Il sole è appeso tra due materassi di lana grigia; mezzo morto, soffia un alito cocente: quale Otello, quali pretoriani barbari, soffocano lassù questo malato imperiale?

Poi, voltando le spalle agli antichi, si cerca la traccia della dolce Francesca, che era di Ravenna, ed è morta qui. Felice di non essere più lì, ma avendo vissuto in questa tomba, di dormire imbalsamata per i secoli nelle venti più belle rime d’Italia. Incantevole vittima, che Dante stesso non osa affatto dannare, poiché donna, ha cercato la morte d’amore, e in tale sorte è stata salvata. Ma i suoi carnefici sono ovunque, e lo zoppo Gianciotto non era il più letale del suo casato. Non possiamo fare un passo a Rimini, senza calpestare i Malatesta. È una razza d’assassini. La loro malvagità è naturale come il naso rotto e il mento sfuggente. Per amore di Francesca, non voglio cedere all’impulso di ammirare l’energia dove non c’è che violenza. Non ci sono grandi uccisioni, se gli assassini sono grandi. La grandezza di uccidere è un po’ meno rara in Italia che altrove; ma quest’arte non conta che dei capolavori.

Farei anche perdere il suo lustro all’omicidio. L’energia che si mette nell’uccidere non è così legittima nel principe come nei suoi sudditi minori. Bisogna almeno correre un bel rischio. Il successo, qui, è la virtù, sempre che non sia tutto politica. Conta solo la bellezza dell’effetto, non il numero o l’astuzia dei crimini. Qualunque ne fosse la massa e l’oscurità, sono mediocri, se l’autore non riesce a produrre nulla: mediocri come lui. Quale, del resto, si è vantato dei suoi crimini, per i quali lo lodiamo? Non uno si è seduto sul trono, nella capitale di un centinaio di incendi, una Roma di crocevia, che non abbia subito preteso di sedersi nel rispetto. Quando hanno la forza, coloro che sono più forti sanno la necessità della virtù. Per lo meno, dalle loro azioni più nere vorrebbero trarre una morale che le imbianchi. Alla maggior parte, sembra che il crimine debba loro assicurare la stima, e che l’abbiano cercata. Modo piacevole: a una determinata profondità, l’ingenuità e il calcolo si confondono nella natura umana; l’ipocrisia del desiderio cede al candore. Vi è ingenuità in ogni azione.

Il tiranno fonda una dinastia, ed è la sua migliore scusa: dura. Nell’Italia del coltello e del veleno, per un eroe che eleva la sua fortuna sugli agguati e la guerra civile, sono centinaia i furfanti senza grandezza, se non senza gloria. Il maggior numero, se fossero nati tra la gente comune, lo si sarebbe impiccato. Meritano la corda. Il forte Sforza è degno della corona; ma i miserabili, che l’hanno ereditata, erano degni del boia.

È un oltraggio all’energia confondere nella stessa stima coloro che furono grandi, anche se hanno ucciso, e coloro che non avevano fatto niente e capaci di niente, se non avevano ucciso. L’assassinio e la violenza non sono la misura della forza. Se ci vuole forza per uccidere, solo, oscuro e costretto all’immenso sforzo di tirarsi al di sopra della folla, facendosi una pedana di azioni violente, furfanterie e crimini, ce ne vuole altrettanta per non abusare del potere, quando lo si ha. I principi scellerati non hanno nemmeno questo buon gusto: la vile affinità, che apparenta i commedianti e gli assassini, non è mai apparsa più evidente che tra tutti questi Visconti, questi Este e questi Malalesta. Hanno una vanità da istrioni in possesso del favore del pubblico. Si truccano da Cesari romani, ingrassano i loro giochi di tutti i belletti che imitano il potere. I commedianti, utili al poeta, sono un abominio per il poeta. Così il poeta sublime dell’azione, il Destino, si serve con disprezzo dei principi istrioni.

Assicuratevi che i principi mascalzoni di Rimini abbiano collezionato l’assassinio, il furto, l’adulterio e l’incesto, come i cattivi attori, che si credono tutto permesso, raddoppiando i loro peggiori effetti, quando non li si caccia dalla scena. I buffoni sono tragici, se regnano e se non li si fischia. In occasione del loro minimo desiderio, questi piccoli miserabili hanno giocato la grande passione. Del magnifico Nerone, non hanno mai avuto che l’occhio sfuggente e l’insolenza. Non è Nerone che ci vuole: l’imperatore era stato formato da un filosofo doppio, essendo stoico; fu istruito nel suo ruolo da un gran sacerdote della ragione, questo Seneca così pieno di spirito, e il più importante danzatore della morale che ci sia stato prima di quel secolo. Può essere che i principi italiani non imitino affatto Nerone, volendo; ma potrebbe esserci, inconsapevolmente, un Nerone in qualsiasi italiano che si propone la gloria. Pertanto non ci s’inganni né sul momento né sul luogo: per davvero, occorre essere Nerone a Roma e non nel villaggio.

I tiranni di Rimini hanno neronizzato spudoratamente. Il più famoso, Gismondo Malatesta, come si ingrassa in un vaso i versi immondi con della crema, non ha preteso, nella sua città chiusa, di nutrire d’arte la sua malvagità? La bruttezza di questo principe mi colpisce, incisa in una medaglia ammirevole: una fierezza degradata, una solenne impudenza, una fermezza compiacente a se stessa, una crudeltà in cerca di lode; colleziona dei bei manoscritti, e uccide una donna per violentarla morta; legge l’insipido Terenzio; ha l’amore per il greco che non capisce; e per una parola di scherno, pugnala uno dei suoi amici, alzandosi da tavola. È astuto come un nomade; e crede d’amare alla Platone, da fedele servitore, una donna stupida, brutta, un po’ calva, con un lungo naso. Ha le grazie di uno scriba, e un’anima d’assassino. Si deve pensare al commediante, per accordare così strane contraddizioni. La vanità sola mette d’accordo questi deliri che si scontrano; è la prova che vuole sempre essere originale: il suo motto è quello della contraddizione: «Quod vis, nolo; quod nolis, volo. Se dici sì, no; se dici no, sì». È bene che Dante dia a Cristo il nome di Giove: si capisce bene il motivo, e perché esalta il Creatore con tutti i culti della creatura. Ma io non ammiro che Malatesta installi la religione della sua vecchia amante sull’altare della Vergine, anche se si lusinga di stabilirvi la sua. Non è nemmeno ateo. Dedicato in ogni caso a questo doppio orgoglio, il monumento di cui voleva fare una chiesa pagana o un tempio cristiano, non è né l’una né l’altro. La sigla di Gismondo e quella della sua Isotta intrecciate, questa tomba le conserva, con l’elefante e la rosa. Alberti, il primo professore di architettura alla maniera dei moderni, si è invano incaricato di accomodare una chiesa cristiana nello stile degli antichi: lungo queste mura lugubri, rendo grazie alla soave implorazione di alcune finestre ogivali. Malatesta non può fondare nulla. L’ira è il fondo del suo essere. Porta sfortuna a Rimini, e anche alla sua tomba. E che cosa è venuto a fare, con i suoi teneri bassorilievi, l’affascinante Agostino di Duccio, il più grazioso, e il più femmineo tra i bambini di Donatello?

“In italiano, almeno, a questa tagliagole di Rimini, la più bella delle rime, è crimine”

Rimini, tagliagole al crocicchio delle strade, albergo equivoco dove la stirpe dei Malatesti apre un asilo a conciliaboli della letale Ecate, secca al vento del sud la traccia dei suoi vecchi misfatti. È immusonita come un attentato mal riuscito. Sente la forca. Ha il colore del cadavere macerato e raffreddato. Chi ama Rimini, lo mando a impiccarsi.

Siccome un uomo giudica dall’energia, merita che lo si giudichi. Lo specchio della scelleratezza è qui. Uno scirocco che dà la nausea, e una sabbia che acceca. A Rimini, il sapore dell’odio è lungo, come sulla lingua quella della caramella alla potassa, che non vuole sciogliersi, «Rimini, crimini»: in italiano, almeno, a questa tagliagole di Rimini, la più bella delle rime, è crimine.

COMMENTI