Pubblichiamo uno stralcio dall’intervista del poeta fatta nel 1962. L’anno dopo, Ezra avrebbe fatto visita all’adorato Tempio Malatestiano. Il poeta parla di Eliot, di Yeats, della fine dell’Europa, di Disney e della perdita di tutti i valori. Cosa fare? Difendere la cultura dei luoghi contro “la valanga dell’uniformità”. E ora, vogliamo un centro studi su Pound nella città del Malatesta.

L’unica possibilità di vittoria sul lavaggio del cervello in atto, è il diritto di ogni uomo di essere giudicato per le proprie idee. Il nemico è la distruzione della storia; contro di noi agisce la propaganda e il lavaggio del cervello, il lusso e la violenza.

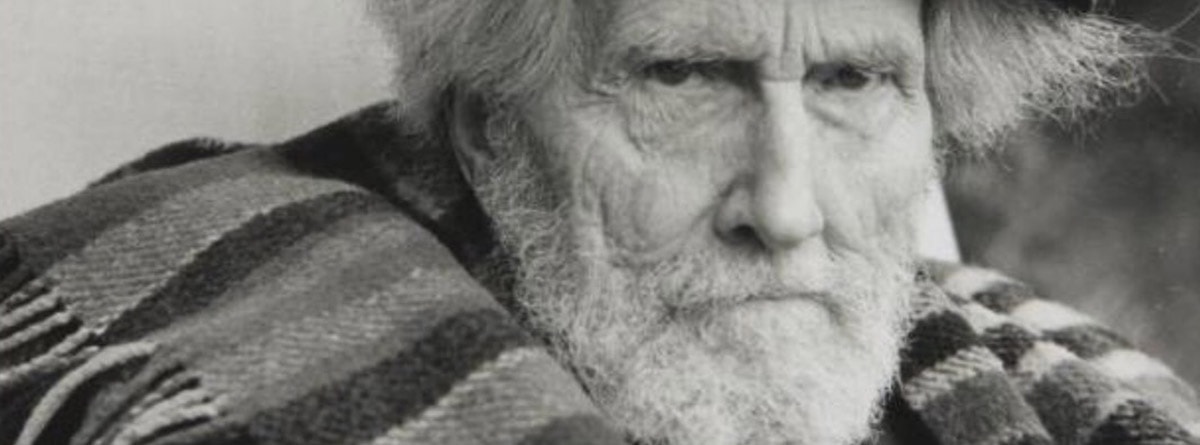

Nell’estate del 1962 la “Paris Review”, la rivista super chic fondata nel 1953 a Parigi, con sede a New York, famosa per le fenomenali interviste, pubblica un dialogo tra Donald Hall ed Ezra Pound. Pound incontra Hall a Roma. L’intervista dura tre giorni. Da quella intervista abbiamo estratto alcuni particolari, come lettura ‘ferragostana’. Pound è rientrato in Italia, dopo 12 anni di internamento nel manicomio criminale di Saint Elizabeths, nel 1958, in estate. Nel 1963, l’anno dopo l’intervista, Pound, insieme a Olga Rudge, torna a visitare il suo amato Tempio Malatestiano, assistendo a un concerto della Sagra Malatestiana. La lettura serve da auspicio. Da tempo invochiamo un centro studi riminese dedicato a Ezra Pound, in grado di raccogliere gli studi e gli studiosi di tutta Italia, all’ombra del Malatesta così tanto studiato dal poeta americano. Un portale on line, per dire, potrebbe divulgare, finalmente, tutte le fonti e i testi ‘riminesi’ del grande poeta. Insomma, è un auspicio al lavoro. Nel 1908, quasi 110 anni fa, Pound nasce alla letteratura a Venezia, presso un tipografo, stampandosi la prima raccolta di versi, “A Lume Spento”. Nel 1917, 100 anni fa, “Poetry” pubblica i primi tre “Cantos” – poi rivisti. Non possiamo più perdere tempo in futili sciocchezze, in vani eventi, è ora di fare cultura. (D.B.)

Dopo il suo ritorno in Italia, Ezra Pound si è stabilito per un po’ di tempo in Tirolo, nel castello di Brunnenburg, con la moglie, la figlia Mary, il marito di lei, il principe Boris de Rachewiltz, e i loro figli. Ma le montagne sono fredde e Pound ama il sole. Stavo lasciando l’Inghilterra per Merano, in febbraio, quando un telegramma mi ha bloccato. “Merano troppo freddo. Venga a Roma”.

Pound era solo, a Roma, nell’appartamento di un vecchio amico, Ugo Dadone. Inizi di marzo, caldo soffocante. La casa sta su via Poliziano. Pound incassato nella poltrona. Nella stanza, pochi libri. Una edizione dei Cantos, un libro di Confucio, uno di Chaucher, che il poeta sta leggendo.

Facciamo una pausa da Crispi, prendiamo un caffè, facendo un valzer tra le paste e i pasticcini. Paund cammina con il vigore di un ragazzo. Cappello enorme, bastone robusto, sciarpa gialla e cappotto che si muove come un mantello: eccolo il leone del Quartiere Latino. Una risata scuote la sua barba grigia, marmorea. L’intervista è durata tre giorni. Pound parlava lentamente – si stancava spesso. Spesso, la mattina dopo, Pound voleva tornare sulle domande che non lo convincevano.

Quando ha iniziato i “Cantos”?

“Nel 1904, penso. Tra il 1904 e il 1905 ho preso parecchi appunti. Il problema era quello di trovare una forma – una forma che riuscisse a non escludere nulla. Gli schizzi originari si riferiscono al terzo Canto. Ovviamente, non avevo una mappa perfetta, come nel Medioevo, che mi portasse direttamente in Paradiso. Possedevo una musica. E l’universo confuciano, che racconta il cosmo come un insieme di tensioni permanenti”.

Anche il suo interesse per Confucio risale al 1904?

“No. La prima cosa era questa: sei secoli di storia che nessuno aveva considerato. Dovevo raccogliere tutto il materiale che non è nella Divina Commedia. Victor Hugo fa un tentativo nella Légende des Siècles, ma si limita ad affastellare brandelli di storia. Il problema era costruire una sfera di riferimento, considerano la mente moderna come il risultato del pensiero medioevale congiunto al mondo classico come lo interpreta il Rinascimento. Chiamala ‘psiche’ se ti va. Questo era il mio soggetto”.

Da trenta o trentacinque anni lei non scrive una poesia che sia estranea ai “Cantos”: come mai?

“Ciò che devo dire appartiene a quello schema. Un mucchio di lavoro l’ho buttato via: a volte sono attratto da alcuni personaggi storici, ma, senza alcun giudizio di valore, essi non stanno nella forma che ho creato. Non sempre il materiale raccolto funziona. Se la pietra non è sufficientemente dura per sostenere la forma, si spezza”.

Quando scrive un Canto, come lo pianifica?

“Un poeta lavora nel vortice della vita. Non conosco alcun metodo”.

Eppure, quando era giovane, il suo interesse per la poesia si concentrava sulla forma. La sua devozione per la tecnica era proverbiale. Negli ultimi trent’anni, l’interesse per la forma è scemato in virtù del contenuto?

“La tecnica è la patente della sincerità. Se una cosa non è avvalorata dalla tecnica, è di infimo valore. Puoi considerare ciò come un esercizio. Richter nel suo trattato sull’armonia dice: ‘Questi sono i principi dell’armonia e del contrappunto; la composizione è un’altra cosa’. Qualcuno ha detto che non si possono scrivere canzoni provenzali in lingua inglese: è una cretinata. Quando non si parlava di lingue naturali, esistevano solo forme naturali, realizzate con la musica. In inglese la musica è limitata. C’è la perfezione francese di Chaucer, la perfezione italiana di Shakespeare. Credo di essere giunto alla perfezione formale traducendo i cori delle Trachinie. Non so se ho ottenuto qualcosa, probabilmente ho solo esteso la gamma del linguaggio. Ma forse è un’illusione”.

Pensa che il verso libero sia una forma essenzialmente americana?

“Mi piace quanto ha detto Eliot: “Nessun verso è ‘libero’ per chi vuole fare un buon lavoro’. Il miglior verso libero deriva dal tentativo di trovare una nuova forma musicale. Per Cocteau suonare in una jazz band era un problema matematico”.

Il suo lavoro copre una gamma di esperienze infinita: qual è la migliore qualità che un poeta dovrebbe avere?

“Non penso che esista un ordine gerarchico delle qualità. Un poeta deve essere posseduto da una curiosità onnivora. Ciò non basta a renderlo uno scrittore, ma almeno è un punto di partenza. Passare dagli stimoli alla scrittura, alla correlazione degli stimoli: questo richiede l’energia di una vita intera”.

Ritiene che il mondo moderno abbia cambiato il modo di scrivere poesie?

“Cambiano le relazioni. Prendi Disney. Disney è un confuciano. Il suo scoiattolo, Perri [protagonista di un documentario del 1957, ndr] porta con sé i valori del coraggio e della tenerezza, descritti in un modo comprensibile a tutti. Lì c’è del genio. Le correlazioni sono molto più ampie rispetto ai tempi di Alessandro Magno. Alessandro dava ordine ai pescatori, quando avessero trovato un pesce particolare, di consegnarlo ad Aristotele. Così, da questa correlazione, è nata l’ittiologia. Oggi, con la fotocamera, abbiamo parecchie correlazioni. Questa capacità onnivora di entrare in contatto con le cose è una sfida gigantesca per la letteratura. Porsi la questione di cosa bisogna scrivere oggi è superfluo”.

Beh, lei con i “Cantos” ha cambiato per sempre il modo di leggere e scrivere poesia. Un artista deve continuare a cercare nuove vie poetiche?

“Certo, l’artista è un infinito viaggiatore. Devi cercare di dire la vita come non l’ha detta nessuno, devi cercare di scrivere quello che vedi”.

Mi chiedo cosa pensa dei contemporanei…

“Non posso leggere tutto. Un uomo non può criticare ciò che viene dopo di lui. Non riesco a fare stime comparative. Vedo molta competizione, molta agitazione. Robert Lowell mi pare molto bravo”.

Un consiglio ai giovani scrittori.

“Perfezionare la curiosità. Ma questo non basta. La mera registrazione di ciò che pensa la pancia non basta. ‘Chiunque può essere spontaneo’, dicevo, da universitario”.

Lei è stato il segretario di William Butler Yeats dal 1913 al 1914. Cosa ha fatto per lui? Davvero gli ha tagliato delle poesie come ha fatto con la “Terra desolata”?

“Yeats era pieno di contraddizioni. A quarantacinque anni si è messo in testa di imparare la poesia da zero, che è come combattere una balena con le foglie. A volte è stato un idiota perfino peggiore di me. Quanto al resto, una volta, a Rapallo, gli ho impedito di pubblicare alcune cose. Gli ho detto che erano spazzatura. Yeats ha pubblicato lo stesso quei versi. Scrivendo, nella prefazione, che io gli avevo detto che erano spazzatura”.

Come ha influito l’arte nella sua scrittura? Penso al vorticismo, ad esempio…

“Il vorticismo tentava di sviscerare il senso della forma, la forma che intendeva Piero della Francesca nel De prospectiva pingendi, come proporzione nella composizione. Avevo già l’ossessione della forma quando sono arrivato a Londra, ragionando prima su Catullo poi sulla poesia francese moderna”.

Nel 1942 ha scritto che le sue posizioni intellettuali erano ormai divergenti da quelle di Thomas S. Eliot…

“Beh, io e Eliot eravamo diversi fin da subito. Il bello di una amicizia intellettuale è proprio nelle divergenze. Eliot era pieno di pazienza cristiana e di tolleranza, ha lavorato duramente, mi ha cercato. Quando ci siamo incontrati, abbiamo scoperto le nostre differenze. Abbiamo accettato le nostre differenze”.

C’è qualcosa di particolare che vi divideva?

“La relazione tra cristianesimo e confucianesimo, e il problema dei diversi cristianesimi. In un certo senso, la curiosità di Eliot si è focalizzata su un numero piuttosto stretto di problemi”.

La chiave di un buon governo è la riforma monetaria. Quando è passato da argomenti estetici a pensieri politici? Durante la Grande Guerra?

“La Grande Guerra giunse come una sorpresa e di certo vedere gli inglesi – gente che non aveva fatto nulla – lottare e impegnarsi in essa, fu impressionante. Quando finì la guerra, sotterrati i morti, s’impegnarono per vent’anni cercando di impedire la Seconda guerra. Non so quando ho cominciato a occuparmi di politica. Penso che a un certo punto capii che la guerra non era un evento separato, ma parte di un sistema, di una guerra più ampia”.

Lei scrive che l’uso del linguaggio, usato dalla parte sbagliata, può essere devastante.

“Certo. Una pistola è sempre buona, dipende da chi spara”.

Un buon linguaggio può sponsorizzare un governo cattivo?

“Ciò che dice Confucio è illuminante: se gli ordini non sono chiari, non possono essere realizzati in modo adatto. Oggi la comunicazione mette ai margini la ragione. La pubblicità lavora nel subconscio: un nome viene reiteratamente ripetuto su un sottofondo musicale. Il linguaggio, oggi, nasconde il pensiero, impedisce risposte vitali. Questo è l’uso definitivo della propaganda, che mistifica la verità”.

Fino a che punto l’ignoranza è innocente?

“L’ignoranza può essere naturale o indotta. Oggi credo che l’85% sia ignoranza indotta, artificiale”.

Che cosa possiamo fare?

“L’unica possibilità di vittoria sul lavaggio del cervello in atto, è il diritto di ogni uomo di essere giudicato per le proprie idee. Non so se l’anima individuale riesca a sopravvivere. Ora ci sono i movimenti buddisti, una Circe indiana di negazione e dissoluzione. Siamo nel centro di molti misteri. Un’altra lotta è mantenere in vita i valori locali e particolari, difendere la cultura particolare, in questa terribile valanga dell’uniformità. Bisogna lottare per la difesa dell’anima individuale. Il nemico è la distruzione della storia; contro di noi agisce la propaganda e il lavaggio del cervello, il lusso e la violenza. Sessant’anni fa la poesia era l’arte dell’uomo povero: un uomo ai limiti del deserto, con qualche testo greco in tasca. Un uomo che poteva ottenere la felicità in una fattoria solitaria. Ora c’è il cinema, c’è la televisione”.

Come finiranno i “Cantos”?

“Non so scrivere un ‘paradiso’ quando ogni indizio ci parla dell’apocalisse. Più facile cedere agli inferi. Ma sto lavorando, sto raccogliendo gli schizzi dei miei voli”.

Il suo ritorno in Italia è segnato dalla delusione?

“Indubbiamente. L’Europa è dentro uno shock. Lo shock di non sentirsi più al centro di qualcosa. Ci sono tante cose che io, un americano, non posso dire a un europeo con la speranza di essere capito. Qualcuno ha detto che sono l’ultimo americano che vive la tragedia dell’Europa”.

Fotografia: © Gianluca Moretti

COMMENTI