Abbiamo chiesto all'ing. Antonio Alei di dare uno sguardo ai costi di esercizio e in particolare agli introiti tariffari previsti per la metropolitana di costa. Ecco la sua analisi.

Proseguiamo nel nostro approfondimento sul Trc. Dopo l’intervista all’esperto e la fotografia delle spese sostenute (fra le quali saltano all’occhio quelle per incarichi di progettazione) e di quelle in programma, di non facile copertura, abbiamo chiesto all’ing. Antonio Alei, profondo conoscitore della materia, di dare uno sguardo ai costi di esercizio e in particolare agli introiti tariffari previsti per la metropolitana di costa. Ecco il suo intervento.

“Se il sistema è in grado di offrire ogni anno 11,5 milioni di posti (capacità di ogni veicolo moltiplicata per il numero di corse giornaliere e per il numero dei giorni dell’anno), considerando teoricamente i mezzi a pieno carico e gli occupanti (passeggeri) che percorrano l’intera linea andata e ritorno (senza mai scendere o salire alle fermate intermedie), ogni utente farebbe un viaggio sul mezzo di trasporto pari alla sua lunghezza in km (la distanza fra i 2 capolinea) moltiplicata per due, cioè in tutto

9,8 x 2 = 19,6 km.

Cosa significa questo dato? Che ognuno degli 11,5 milioni di utenti del sistema percorre come viaggio l’intera linea andata e ritorno. Se ciascuno dovesse pagare un euro di biglietto, verrebbero incassati 11,5 milioni di euro all’anno di introiti tariffari (il che sarebbe già un’ottima cosa).

Nella realtà le cose sono ben diverse e va considerata la lunghezza media del viaggio effettuato dal passeggero. Qui si possono fare varie ipotesi, in funzione della mobilità e della domanda di spostamento a Rimini. Proviamo ad approcciare il problema per tentativi.

Viaggio medio di 2 km

I viaggi potenziali offerti dal sistema diventano 19,6 km/2 x 11,5 milioni = 112,7 milioni

questo numero rappresenta il potenziale in utenza che offre il sistema, ossia il numero di biglietti da 1 euro che potrebbero essere venduti per viaggi medi da 2 km.

Viaggio medio di 2,5 km

Il numero degli spostamenti potenziali annui offerti si riduce a 19,6/2,5 x 11,5 = 90,16 milioni.

Viaggio medio di 3 km

Il numero degli spostamenti potenziali annui offerti passa a 19,6/3 x 11,5 = 75,13 milioni.

Viaggio medio di 3,5 km

Per divenire infine 19,6/3,5 x 11,5 = 64,4 milioni.

Quanto sopra presuppone che tutti i passeggeri presenti sui mezzi scendano tutti ogni, 2-2,5-3-3,5 km dal veicolo per far posto a nuovi utenti che salgono fino a riempirlo totalmente ad ogni sosta.

Nella realtà delle cose va tenuto conto della morfologia urbana, della densità di popolazione variabile da zona a zona, dell’appetibilità del sistema in particolari aree sensibili rispetto ad esempio alla periferia cittadina, ecc. ecc. Per cui è vero che il sistema offre tot numero di viaggi medi in relazione alla sua estensione, ma certe tratte attrarranno più o meno passeggeri rispetto ad altre, per cui la distribuzione degli stessi non è affatto omogenea come presupposto nella simulazione qui proposta. Questo non è di fatto un problema, in quanto la metodologia seguita è comunque in grado di dare dei risultati confrontabili con la realtà e poter trarre delle valutazioni di massima sulla redditività dell’impianto.

Confrontiamo ora le cifre sopra ottenute con la domanda di trasporto ipotizzata nei documenti ufficiali relativi al piano economico-finanziario del Trc.

Si è preso come riferimento l’anno 2026 in cui si prevede di avere 5.247.856 euro di incassi (il massimo del flusso di cassa). Se ipotizziamo per semplicità che il costo medio del biglietto sia di 1 euro, questo numero corrisponderebbe ai passeggeri teorici annui che userebbero il sistema.

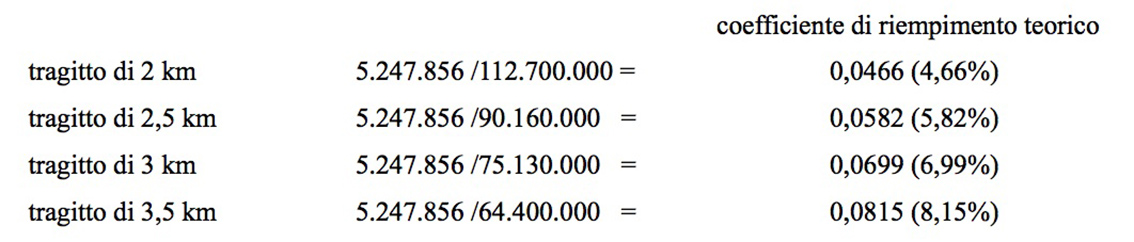

Se li confrontiamo con l’offerta potenziale in funzione della lunghezza del viaggio medio otteniamo i seguenti valori, ciascuno di questi rappresenterebbe il coefficiente di riempimento medio (o tasso di utilizzazione dei posti offerti) dei veicoli lungo l’intero percorso:

Se facessi la media di queste percentuali, otterrei il valore di 0,064 (6,40%).

In una metropolitana il fattore di riempimento medio non raggiunge in genere il 20% ed è il sistema a più alta frequentazione.

Rimini è una sorta di città “lineare”, ossia si estende in lunghezza parallelamente al litorale per circa 8 km, con un massimo di 3-3,5 km in larghezza. Il percorso medio di un utente del mezzo pubblico non è certo confrontabile con quello di aree metropolitane come Roma, Milano o Napoli. In linea di massima si potrebbe ipotizzare proporzionale alle dimensioni dell’area interessata e quindi a frazioni di queste (nel caso qualche km al più).

Ovviamente al ridursi della lunghezza del viaggio medio, ad esempio 1 km, il tasso di utilizzazione diminuisce fino a percentuali risibili (il che significa che il veicolo percorrerebbe buona parte del tragitto praticamente vuoto).

Che cosa si può dedurre da questa semplice analisi?

Che il sistema appare sovradimensionato rispetto alla domanda prevista, ovvero che la domanda posta a base dei calcoli non è entusiasmante (e questo sarebbe un bene per la redditività potenziale del sistema nel caso la realtà superasse la fantasia).

Ma se la domanda potenziale prevista fosse in eccesso rispetto alla realtà, la redditività si abbasserebbe e i costi per la collettività potrebbero crescere a livelli insostenibili.

Un’altra considerazione da fare è sul tempo medio di attesa dell’utente alla fermata, variabile da 7,5 a 15 minuti.

Alla velocità pedonale di 1 m/sec (3,6 km/h), con 15 minuti (15 x 60 = 900 sec) potrei percorrere 900 metri (la distanza fra 2 fermate). Stante le dimensioni di Rimini o Riccione, è pensabile che un utente attenda il passaggio del veicolo per un tempo medio che gli permetta di percorrere almeno 500 metri a piedi? Qual è l’ordine di grandezza reale dello spostamento medio a Rimini?

Non sarebbe più appetibile (e quindi più redditizio) un sistema con frequenze di passaggio più ravvicinate (ad es. 5-10 min), ma con veicoli meno capienti e costosi? La tratta a doppio senso alternato di circolazione (lunga 5,8 km) che intervalli minimi di passaggio consente?

Qualora saltasse una corsa il tempo di attesa potrebbe salire a 30 minuti, decisamente troppi.

Qui andrebbe fatta una attenta analisi fra le entrate tariffarie potenziali e l’incremento di costo dovuto alla gestione di una flotta numericamente più consistente.

Tutto questo ovviamente trascende da eventuali decisioni dell’amministrazione relative alla regolazione e contingentamento della mobilità privata. In sintesi, se costringessi tutti i riminesi a non utilizzare il mezzo privato, è chiaro che l’unica alternativa rimarrebbe l’uso del mezzo pubblico. A voi la scelta e la mediazione fra le due alternative”.

Ing. Antonio Alei

COMMENTI