Perché si è meritato un così importante monumento funerario nella chiesa che secondo Antonio Paolucci è "la Basilica di Santa Croce” di Rimini?

D[EO]. O[PTIMO]. M[AXIMO]

IOAN(NI). BAPTISTA. ARIMIN(ENSI). ILLVST(RI). GENER(I). PACIO. EXIMIIS. MERITIS

ORNATO. VIRO. S(ANCTI), STEPHANI. EQVTI. COME(N)DATARIO. QVI. P(RO). CLARISS(IMIS).GESTIS. TERRA. MARIQ(VE). HEROS. LAVDATI(S)S(IMVS). FAMAM. EXTE(N)DIT.

FACTIS. VIRTVTIS. OPVS. IV. ID(IBVS). SEPT(EMBRIS). M.D.C.XV.

SEPTVAGENARIVS. DECESSIT. Q(VALITER). PATRIAE. DECVS.

NICOLAVS. EQVES. SABAVDI. ET. FRANCISCVS. FILII. PIENTI(SSIMI). POS(VERE).

[LODE A DIO OTTIMO E MASSIMO

NICOLA CAVALIERE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO, E FRANCESCO FIGLI AMOROSISSIMI, POSERO

QUESTO MOMUMENTO A GIOVN BATTISTA DELLA NOBILE ED ESIMIA FAMIGLIA PACI, RIMINESE, UOMO COLTO, CAVALIERE E COMMENDATORE DELL’ORDINE DI SANTO STEFANO, CHE PER FAMOSISSIME GESTA IN TERRA E IN MARE LODATISSIMO EROE ESTESE LA FAMA PER AZIONI OPERA DI VIRTÙ. MORÌ A SETTANT’ANNI IL 12 OTTOBRE 1615, QUALE DECORO DELLA PATRIA.]

Dopo avere ascoltato con piacere ed interesse la bella lezione sugli aspetti principali della chiesa di Sant’Agostino, torniamo all’epigrafe della tomba ad arcosolio presente nella facciata principale, e a colui cui è dedicata.

Giovan Battista Paci, chi era costui che ha meritato un così importante monumento funerario, in un altrettanto rilevante edificio religioso? Lo chiediamo al nostro disponibile erudito, e riminista preferito, Giovanni Rimondini.

Gianni parlaci di questo personaggio che, immagino, doveva godere di grande importanza e rilevanza nel contesto cittadino di un periodo compreso tra il ‘500 ed il ‘600.

«Giovan Battista Paci (1545-1615) era un patrizio riminese. Faceva parte delle cento famiglie di nobili di toga – noblesse de robe -, cioè di esperti di diritto civile ed ecclesiastico, che comprendeva i notai e i dottori di diritto. Oltre a quelli di spada – noblesse d’épée – che componevano il Consiglio Generale della città, tra le quali si formava il mainstream dell’amministrazione, soprattutto intorno al “depositario” o cassiere, solitamente un cittadino ricco ed esperto nel maneggio del denaro, affidato a un nobile che fosse responsabile delle sue azioni.

La famiglia era antica, con giurisperiti e cavalieri, e anche con due importanti storici di Rimini, i fratelli Claudio e Alessandro Paci, vissuti alla fine del ‘500 e nei primi del ‘600. Finì in miseria nei primi decenni dell’800, come scrive Luigi Pani».

La famiglia Paci era originaria di Rimini?

«No Salvatore, era già illustre in Bologna come parlano gli storici, quando da due secoli in poi venne qui a stabilirsi [nel ‘300?] e fu aggregata al Ceto Patrizio, ed ebbe ottimi soggetti in Armi e in Letteratura; come risulta leggendo l’opuscolo “La nobiltà dello stato pontificio. Rimini”».

E tutti quei titoli di cavaliere che significato hanno?

«I cavalierati erano i mezzi con i quali i patrizi di Rimini cercavano di entrare nella nobiltà vera degli stati nazionali ed europei. L’ordine dei cavalieri di Santo Stefano era una fondazione dei granduchi di Toscana, con sede a Pisa e con galere che difendevano il mar Tirreno dai pirati turchi e magrebini.

L’ordine di San Giovanni Battista o dei cavalieri di Malta, di origine crociata, armava delle navi in perenne conflitto con i Turchi. Il conferimento dell’ordine implicava che il nuovo cavaliere trascorresse almeno un anno su una nave. L’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro era stato creato dai Savoia, con quello più prestigioso dell’Annunziata.

L’ordine di San Giorgio era conferito, sotto l’ala pontificia, da famiglie che si dicevano discendenti dagli imperatori di Costantinopoli. I titoli di cavaliere e di commendatore, costavano non poco denaro e gli ordini toscano e di Malta facevano correre pericoli di sanguinose battaglie navali, ma conferivano una dignità riconosciuta fuori delle mura cittadine e assicuravano delle relazioni internazionali, come oggi il Rotary e i Lions».

Ma torniamo a noi; si conosce il progettista della tomba ad arcosolio di Giovan Battista Paci?

«Ho formulato congetture che mi sembrano ragionevoli sull’autore della tomba, e dei portali maggiore e minore della chiesa di Sant’Agostino. Un’ipotesi che non ha fondamenti documentali al momento, e si basa sull’indagine filologica.

Nei primi decenni del ‘600 a Rimini viveva un architetto pittore di nome Giovanni Laurentini Arrigoni (1550 c.-1633); sono due cognomi: non dite Laurentini detto l’Arrigoni. A lui Alessandro Gambalunga, che lasciò alla città la sua famosa biblioteca, nel 1600 aveva richiesto il progetto della chiesetta del Paradiso, situata dietro il Tempio Malatestiano, dove aveva posto la sua tomba, distrutta dall’ultimo conflitto.

Raffaella Diotallevi, moglie di Alessandro, aveva commissionato nel 1613 al Laurentini Arrigoni il progetto della nuova chiesa di Sant’Antonio dei Teatini, anche questa distrutta dal predetto evento bellico. La sorella o la parente di Giovanni Laurentini Arrigoni, Ginevra Arrigoni, era moglie di Giorgio Diotallevi parente di Raffaella. Sembra abbastanza probabile che Alessandro Gambalunga nel 1610, come all’architetto di famiglia, gli avesse affidato il progetto di Palazzo Gambalunga.

Lo stile del palazzo e della chiesetta del Paradiso, come vediamo dalle foto, si ispira a modelli pesaresi urbinati e anche ai disegni bolognesi del Serlio e del Vignola.

Credo che sia abbastanza visibile la somiglianza del portale minore di Sant’Agostino, con il suo timpano spezzato e le due volute, con il finestrone sul potale di palazzo Gambalunga che ha la stessa cimasa.

Nelle basi delle due colonne del portale maggiore della citata chiesa ci sono due iscrizioni latine:

PRIORE / M(AGISTRO) ANGELO / VANTo ARIM(INENSI) / [opus] F(ACTUM) / MDCXVIII [monumento fatto al tempo del priore maestro Angelo Vanzi 1618]

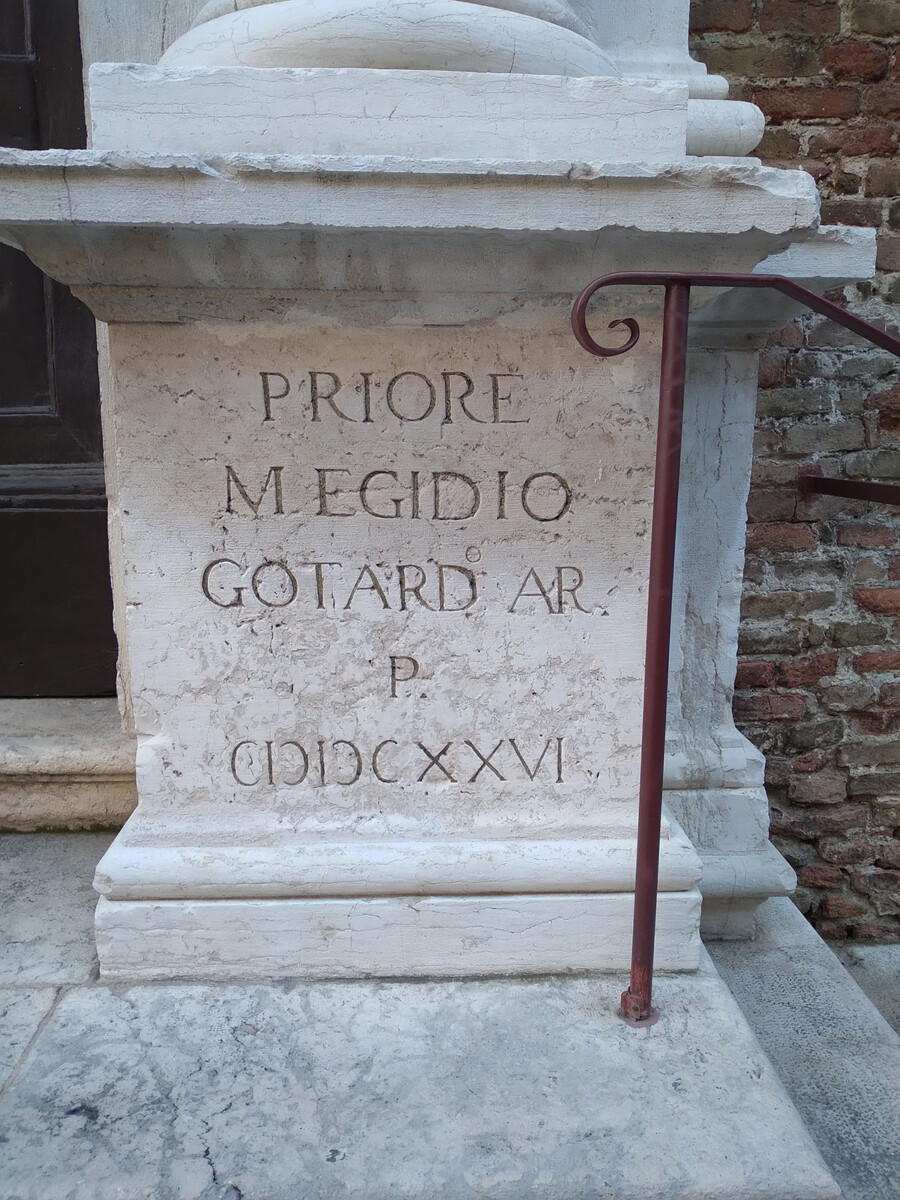

PRIORE / M(AGISTRO) EGIDIO / GOTARDo AR(IMINENSI) / [opus] P(ERFECTUM) / MDCXXVI [monumento completato dal maestro Egidio Gotardi 1626]

Non vedo ragioni cronologiche e soprattutto stilistiche per escludere la tomba ad arcosolio del 1615 da questa congettura attributiva».

Cosa mi dici della strana forma, forse l’unica a Rimini, del sepolcro?

«All’inizio del ‘600 ricominciava il culto dei martiri delle catacombe cristiane; l’arcosolio è una citazione catacombale probabilmente vista a Roma o in qualche illustrazione. Nel 1632 Antonio Bosio pubblicava “Roma sotterranea”.

Colgo l’occasione per scusarmi d’avere assegnato il portale e la tomba al 1616 nel mio contributo “Palazzo Gambalunga” nel libretto “La Biblioteca Civica Gambalunga, L’edificio, la storia, le raccolte” a cura di Piero Meldini, Rimini 2000″».

Ringrazio Gianni per la sua disponibilità, competenza, ottima esposizione e narrazione del suo sapere, e ci congediamo.

Ora però vorrei sapere in quanti conoscono la chiesa, la sua storia e le opere d’arte che contiene al suo interno, ma soprattutto se qualcuno si fosse accorto del sepolcro e a chi appartenesse.

Nei giorni successivi incontro vari conoscenti e amici, e alcuni di quest’ultimi li contatto pure telefonicamente. Vi è d’aggiungere, che molti di questi frequentano la chiesa per assistere alle funzioni religiose che in essa si svolgono regolarmente, dato il titolo di “Parrocchia”.

Il monumento funerario. Di solito, quando ci si sofferma anche velocemente passando, lo si identifica come tale per via del teschio lapideo che lo sormonta; però nessuno ammette di sapere a chi fu dedicato, ma soprattutto la storia di quel personaggio.

L’interno. Chi frequenta la chiesa per i predetti motivi, rimane colpito dalla “scenografia” di opere d’arte che essa offre, ma non ne conosce le origini e i dettagli. Altri ammettono di non essere mai entrati all’interno, o di averlo fatto piuttosto distrattamente. Quasi nessuno conosce la storia dell’affresco ritraente “Il Giudizio Universale” e le sue vicende.

Infine una considerazione ed un appello. Nel pregevole museo locale, esiste una sala cosiddetta “del Giudizio”, perché ante Gnassi conteneva il prezioso ciclo pittorico, ora trasferito in una galleria di arte moderna che ci sta “come i cavoli a merenda”, tanto per capirci.

Sarebbe ora di usare quel “Giudizio”, inteso ovviamente in altra forma, e smettere di mescolare opere troppo diverse tra loro sia per qualità che per storia, frutto di una non cultura che da un decennio a questa parte ha raggiunto vette – ahimè – importanti.

Spero che qualcuno prima o poi comprenda questo, ma magari anche altro, e riporti quel capolavoro laddove era. Mi riferisco all’Assessore alla Cultura, piuttosto che al Direttore dei Musei. Potrebbe essere un bel segnale, un accenno ad un cambio di passo dopo anni bui.

Diversamente che senso ha mantenere quel nome alla sala, che peraltro ormai da molti anni è conosciuta unanimemente per quella peculiarità, e che per questo fu costruita appositamente?

COMMENTI