Rimini possiede tesori sui quali fondare un'identità e attirare turisti culturali nazionali e internazionali. Una parte del suo Dna culturale lo condivide con fiorentini, mantovani, milanesi, ferraresi, marchigiani, veneziani, bolognesi. Vanta eccellenze storiche e artistiche. E' oggetto di interesse culturale per studiosi europei, romanzieri e storici degli States. Come capitalizzare tutto questo? Il prof. Rimondini apre la riflessione. E lancia un allarme: è irragionevole fondare l'identità culturale di Rimini su Fellini. E' assurda l'ossessiva apertura di due o tre musei dedicati al regista. Certamente non ha senso crearne uno nella casa dei Malatesta progettata da Filippo Brunelleschi.

“Una strategia per l’Italia”, una strategia per Rimini

Nell’ultimo numero di “Limes” intitolato “Una strategia per l’Italia”, sono individuate quattro possibilità geopolitiche per salvare il nostro Paese. La terza possibilità è intitolata “il marchio italiano”, si tratta della nostra creatività del passato – fin dall’epoca romana, lontana antenata – e del presente: secondo la classifica dei “migliori paesi” del mensile News & World Report (basata sulle interviste di 20 mila personalità di 80 paesi) “siamo numero uno mondiale sia per influenza culturale che per patrimonio storico artistico. L’Italia è per stile di vita (musica, moda, gusto, lusso, cucina eccetera) modello attraente ovunque riconosciuto. L’italiano è quarta lingua di studio al mondo, dopo inglese, spagnolo e cinese… Sommato alla nostra tuttora rispettabile caratura economica e commerciale…”

Secondo i redattori della rivista geopolitica “il marchio aprirebbe all’Italia spazi di influenza e ragioni di scambio estremamente favorevoli.”

Le altre tre possibilità sono: 1) la posizione geografica al centro del Mediterraneo, 2) “il paradosso cattolico”, 4) “la legittimazione dello strumento militare”.

Necessità del “marchio” per la formazione dell’identità nazionale

Potremmo riassumere che i due millenni e passa della nostra eredità culturale sono essenziali per tre motivi: 1) concorrono a strutturare la nostra identità culturale; 2) ci assicurano simpatia e amicizie nel mondo – il che è rilevante anche per i mercati; 3) sono fonte inesauribile di gioia per noi e per gli altri esseri umani. Stimolano gli studi e le esperienze di archeologia, storia, storia dell’arte, cultura scientifica e umanistica.

La disintegrazione della nostra identità nazionale e culturale è uno dei pericoli più terribili che stiamo correndo, con il profilarsi di progetti politici estremi per la creazione di città stato – Milano e Napoli -.

Una strategia culturale per Rimini

Nell’Italia delle cento città, Rimini non sarà alla pari con le grandi città come Roma, Napoli, Palermo, Firenze, Venezia, Milano, Torino, Bologna ma è tra le prime delle sette sorelle di Romagna con punte di eccellenza storica e artistica in diversi momenti del passato remoto e recente. E’ nel passato – quel passato che è presente e condiziona il futuro – che dobbiamo cercare il fondamento del “marchio” di Rimini per consolidare una presenza e unità riminese nell’identità nazionale, premessa per il rispetto e la valorizzazione delle identità nazionale, religiosa e culturale altrui.

Ed essendo ancora la nostra economia centrata sul turismo balneare, la valorizzazione dei beni culturali può creare un turismo culturale per tutto l’anno, tanto da potere utilizzare un patrimonio di edifici alberghieri che al momento sono sfruttati solo per pochi mesi?

Quali beni culturali possiede Rimini da fondare un’identità e da attirare turisti culturali nazionali e internazionali? Vediamo in sintesi.

La prima Rimini Ariminus, o città del fiume Ariminus (il nome del fiume è uno dei monumenti culturali più antichi, deriva forse da Arimneste probabile nome di un piccolo re etrusco noto agli antichi Elleni), era dove oggi c’è Verucchio con il suo piccolo ma eccezionale museo, con le ancora misteriose immagini di una cultura largamente matriarcale profondamente emozionante.

La seconda area di beni archeologici, una miniera ancora aperta e fertile di scoperte, è quella romana, con eccezionali monumenti come l’Arco di Augusto del 27 avanti Cristo, e il Ponte di Auguto e Tiberio del 14-21 dopo Cristo, dell’Anfiteatro dall’impianto idraulico ancora funzionante, unico sopravvissuto della Romagna.

Da Ariminum e dal passaggio del Rubicone, iniziò la guerra civile romana che doveva mutare la costituzione repubblicana di Roma. Il Rubicone scorreva non distante dalla città, e oggi è identificato in tre corsi d’acqua: il Pisciatello dei Cesenati, il Fiumicino dei Savignanesi, che ha ricevuto il riconoscimento di Benito Mussolini, e l’Uso o Luso che vanta ben quattro ponti romani (due sono a San Vito) e diversi altri reperti tra i quali un gigantesco cippo miliario augusteo, trovato sull’antica via Emilia non troppo distante dal ponte.

La storia dei Malatesta – Signori di Rimini dal 1298 ai primi del ‘500 – che entrò nella Commedia di Dante nelle immortali figure di Francesca e di Paolo, Gianciotto, Malatesta da Verucchio, Malatestino dall’occhio -, nel Canzoniere del Petrarca, negli scritti di Boccaccio, nella lirica di lord Byron sulla tragica sorte di Parisina, e tra innumerevoli letterati e musicisti per secoli fino al nostro Gabriele D’Annunzio, al poeta americano Ezra Pound, ai romanzieri Ernest Hemingway, Sergei Nabokov e altri di molti secoli e nazioni.

Al centro di Castel Sismondo intatto seppure ben murato, esiste ancora il palatium magnum, il gran palazzo, nominato nel 1312 nel testamento di Malatesta da Verucchio. E che dire di Carlo Malatesta, che contribuì a far cessare lo Scisma d’Occidente, seduto su un trono nella cattedrale di Costanza alla pari con l’imperatore tedesco e quello greco, per leggere la rinuncia del papa romano Gregorio XII e assicurare così al papato la successione apostolica. Per i Cattolici questo dovrebbe pur essere un grande merito, come riconobbero del resto i papi Gregorio XII e Martino V assegnandogli per due volte la rosa d’oro. A Sigismondo Pandolfo mancò la Fortuna non la Virtù, e al suo generoso destino di cultore delle arti dobbiamo Castel Sismondo opera di Filippo Brunelleschi, sì proprio lui, l’autore della cupola di Santa Maria del Fiore, come appare nelle biografie del grandissimo fiorentino fin dalla prima di Antonio Manetti. Gli dobbiamo anche il Tempio Malatestiano opera iniziata da Matteo de Pasti, gotico veneto allievo del Pisanello, e ristrutturata da Leon Battista Alberti. Il Tempio custodisce, al momento fuori posto, un affresco di Piero della Francesca, e dei tempi di Malatesta da Verucchio un superbo crocifisso di Giotto.

Nel tempo dei Malatesta, fino alla terribile peste del 1348, Rimini ebbe una scuola di pittura che venne detta la terza in Italia dopo le due toscane di Firenze e Siena. I cantieri dei pittori riminesi sono dislocati tra Tolentino e Lubiana, in gran parte nelle città dove una donna della casa Malatesta andava sposa – a Bologna, Faenza, Forlì, Bagnacavallo, Ravenna, Pomposa, Padova, Collalto, Treviso, Lubiana – dove però ha operato un aiuto locale di Pietro da Rimini -, Urbino, Urbania, Fano (allievi dei pittori Riminesi), Fabriano, Iesi e altri centri marchigiani. I musei e le pinacoteche del mondo intero, specialmente degli Stati Uniti, sono pieni di tavole, crocifissi, polittici e dossali di pittori del Trecento riminese.

Nel ‘500 se escludiamo due bei dipinti di Giorgio Vasari, l’arte a Rimini figurò non più ad eccezionali ma a dignitosi livelli come nelle altre località romagnole e marchigiane ed ebbe un palazzo del governo – palazzo Garampi – in stile urbinate. Nel ‘600 Guido Cagnacci, un grande pittore, dipinse le sue tele con figure femminili con entrambi i seni scoperti (entrambi i seni non facevano scandalo, tanto da esserci figure allegoriche femminili a seni scoperti nelle tombe di alcuni papa in San Pietro. Un solo seno era già considerato una malizia erotica) per le chiese e per i privati, per poi fuggire a Venezia e infine presso la corte imperiale di Vienna. Il Settecento è un’epoca di studiosi ed eruditi che reinventano la cultura di Rimini. Architetti bolognesi, tra i quali Ferdinando e Francesco Bibiena, scenografi dei re e dell’imperatore, progettano chiese e palazzi nella prima metà del secolo, prima dell’apparire dell’architetto riminese Giovan Francesco Buonamici, di educazione romana, la cui Pescheria, architettura funzionale, venne fatta conoscere in Francia dal noto letterato veneziano Francesco Algarotti.

Il terremoto rivoluzionario napoleonico fu seguito da una Restaurazione operosa ed economicamente decisiva per il futuro economico della città.

Raffaele Tintori e i conti Alessandro e Ruggero Baldini all’inizio degli anni 40 fondarono lo Stabilimento Bagni, dando inizio all’economia turistica balneare che fece di Rimini per due secoli il centro più prestigioso della costa romagnola e in parte di quella marchigiana, meta di un turismo estivo non solo nazionale.

La vita teatrale della città era già viva a date precocissime, ai tempi di Carlo Malatesta; nel ‘500 la gran sala dell’Arengo venne dotata di un palcoscenico con le macchine per le azioni sceniche, e alla fine del 600 la famiglia di architetti teatrali veneziani Mauri costruì il primo teatro coi palchetti. Nel ‘700 arrivarono i Bibiena e le loro scenografie e architetture teatrali e quelle dei loro allievi Francesco Chamant e Gaetano Stegani sono ancora ben visibili nelle chiese rinnovate degli Agostiniani, dei Gesuiti, dei Carmelitani e dei Servi.

Poi nell’800 si volle un grande teatro sulla piazza del Comune (che venne poi dedicata a Camillo Benso conte di Cavour). Venne chiamato il più grande architetto del tempo, l’ultimo degli architetti pontifici, Luigi Poletti, che rinnovando ancora una volta con eleganza e chiarezza il linguaggio classico costruì a Rimini il suo terzo teatro con quelli di Terni e di Fano. Tutti e tre i teatri vennero semidistrutti dalla seconda guerra mondiale e due, quello di Fano e quello di Rimini, sono stati ricostruiti e inaugurati da poco tempo. Speriamo che rinasca anche la scuola dei grandi cantanti lirici.

Per l’unità nazionale Rimini ebbe dei figli generosi che sacrificarono il patrimonio e la vita, liberali e repubblicani, dai quali i primi socialisti.

Il nuovo municipio nazionale negli anni ’70 rilevò lo Stabilimento dei Bagni Baldini e investì notevoli capitali per rinnovare le strutture balneari e intraprese persino una nuova cultura antropologica affidando a Paolo Mantegazza (1831- 1910) il compito di rinnovare le mentalità culturali e affettive.

L’ingegnere comunale Gaetano Urbani, dopo un viaggio di aggiornamento sulle coste toscane, ligure e francesi con i notabili comunali, progettò il nuovo Stabilimento, che venne chiamato in seguito Kursaal, in linguaggio polettiano. Gli si devono anche il piano regolatore della città di Marina e alcune ville – ne sono rimaste due, la villa dei Baldini, alla fine del viale Principe Amedeo, a sinistra verso il mare e la villa Solinas, poco distante a destra.

Il Novecento è un secolo terribile, iniziato anche a Rimini con l’edonismo della Belle Epoque, fu tormentato da due guerre mondiali, dalle convulsioni rivoluzionarie e dal Fascismo.

Non mi nascondo che una prospettiva storiografica manichea, che vede solo il bene o solo il male di una formazione religiosa, sociale o politica, delle molte che articolano la vita di una città, corre il rischio di semplificare troppo la storia plurisimbolica di una città antica come la nostra. Lo storico certamente potrà e dovrà assumersi delle responsabilità politiche personali e fare una lettura delle vicende civili da un punto di vista preciso che ne escluda necessariamente altri. Nessuno è onnisciente e super partes se non Dio. E forse al momento attuale, in cui si sta discutendo l’identità complessiva della città sarà necessario per uno storico, senza smettere di lottare politicamente, mettere anche tra parentesi nell’analisi storica le conflittualità, e cercare di isolare il punto comune dell’amore per la propria identità culturale e civile. Un volemose bene che accomuna gli storici ai tifosi del gioco del calcio, che ha certamente i suoi limiti e le sue contraddizioni, ma che è diretto a preservare un bene di cultura, storia e arte comune, che a Rimini non è mai stato preservato.

Nella seconda guerra mondiale l’essere stato un nodo di resistenza tedesca all’avanzare degli Alleati, distrusse quasi Rimini. La rinascita fu un segno di vitalità e di grande capacità di ripresa e il turismo balneare subito ripristinato fece di Rimini la Miami d’Italia.

Il riminese più famoso nel mondo contemporaneo fu certamente, pur tra i tanti personaggi celebri, il regista cinematografico Federico Fellini, che tutto il mondo conosce. E tuttavia sarebbe assurdo e ridicolo fare di Rimini una Felliniland, tenuto conto anche del rapporto ambivalente che Fellini ha avuto con la città.

Perché non possiamo fondare l’identità culturale di Rimini su Amarcord

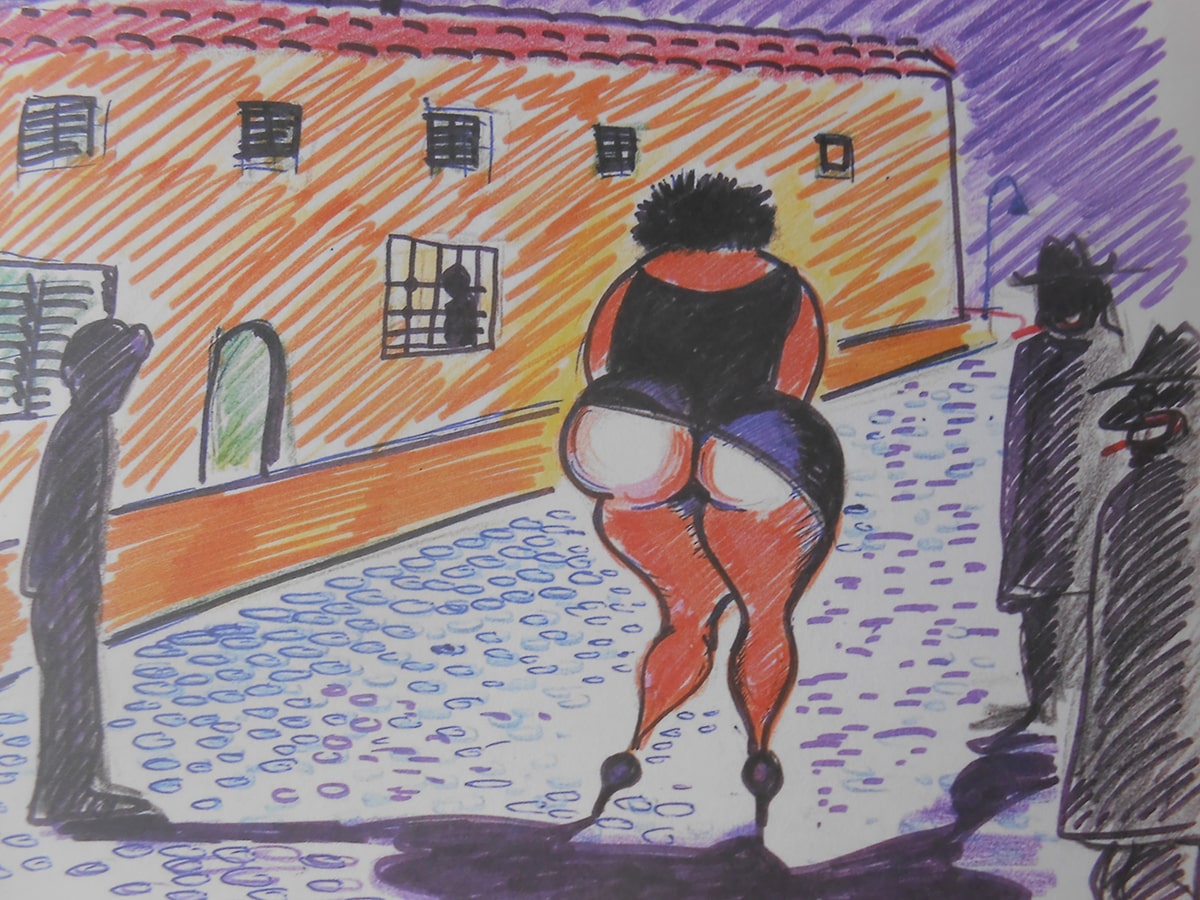

Come nessuno vorrebbe vivere in un pittoricamente bellissimo Inferno del pittore fiammingo Hieronymus Bosch, così non credo che qualche riminese vorrebbe vivere nella Rimini dei film di Fellini. In un cast di personaggi tra il pataca e il folle; e le donne di Fellini? La Saraghina, la Gradisca, la Volpina, la Suora nana, la Tabaccaia e tutte le altre tettone, culone e fisicamente orrende, nei film di Fellini tutte le donne sono mostri.

Ripeto: la Rimini dei film di Fellini è un paesone da incubo, bellissimo incubo cinematografico, che descrive l’orrore di viverci, da cui si salva chi fugge il prima possibile.

Dal Libro dei sogni di Fellini, un sogno dell’inizio del 1961:

“Anche di questo sogno non ricordo più la trama. Il paese è Rimini, (parola cancellata) borgo dove abitava qualche parente nostro. La culona notturna in posa discinta è la L, quei due a sinistra sono dei paesani che ridacchiano e dicono “la L con dieci lire la si può chiavare quanto si vuole. L’ombra a sinistra sono io, ma anche la sagoma che s’intravvede dietro la finestra con le sbarre sono io. E’ notte. Nella scena del sogno si sentiva il ridacchiare torbido lupesco della bella troiona.” (p.37).

D’altra parte i Riminesi a Fellini hanno rifilato ufficialmente il bidone della casetta sul porto, promessa e poi sparita nel nulla. Non è che ci fosse poi quella relazione di amorosi sensi.

Fellini si sentiva romano, sua madre era romana, lui abitava a Roma, non che Roma nei suoi film sia poi tanto meglio di Rimini. Ma non si può fondare l’identità culturale di Rimini sulla miseria umana contenuta nei film di Fellini e tanto meno è assurda l’ossessiva apertura di due o tre musei dedicati a Fellini sulla base della ragione che Fellini è conosciuto nel mondo.

Certamente non ha senso al mondo declassare Castel Sismondo, casa dei Malatesta e progetto di Filippo Brunelleschi, nel terzo museo Fellini.

La strategia dell’amministrazione comunale di non puntare più sulla rendita urbana e di valorizzare la storia è encomiabile, ma per valorizzare la storia bisogna conoscerla e c’è bisogno del concorso degli archeologi e degli storici. Gli interventi estemporanei sul ponte romano e questo annunciato sul castello di Sigismondo Pandolfo opera di Filippo Brunelleschi sono sbagliati.

Chi sono i turisti culturali adatti a Rimini e alla valorizzazione dei suoi beni culturali

Si intende che i turisti culturali non sostituiscono i turisti estivi della balneazione, si spera si aggiungano in periodi di tempo anche autunnali e invernali.

Non possiamo sperare nell’aumento della quantità di turisti oltre il possibile. Ricordate che la Disney rifiutò di impiantare Disneyland in Romagna perché non c’era un sufficiente numero di turisti e la fece sorgere vicino a Parigi che poteva vantare i milioni di turisti necessari per far funzionare l’impresa. Credo poi che in Romagna, che può vantare un buon turismo culturale in città come Ravenna, Faenza, Cesena, Forlì, la quantità possibile di turisti culturali sia stata raggiunta. Persino nei nostri centri come Pennabilli, Santarcangelo, Verucchio, Mondaino, San Giovanni in Marignano, Morciano la quantità dei visitatori durante le varie manifestazioni ludiche-culturali raggiunge il numero possibile di contenimento fisico dei vari luoghi: sei-settemila persone. Ma che tipo di persone vogliamo?

Negli Stati Uniti è ben nota la fortuna del tema storico “Cesare, passaggio del Rubicone” per la buona quantità di libri e soap opera che vengono prodotti annualmente. Se ci fosse un’offerta autunnale invernale, fatta alle agenzie turistiche americane, di visitare “le terre del Rubicone” le valli bellissime del Pisciatello, del Fiumicino e dell’Uso o Luso (un luogo delizioso dove hanno costruito una discarica), una serie di musei, esistenti, o i luoghi da attrezzare come il ventilato parco archeologico di San Vito vicino alla secolare Pieve, e ai tre ponti, due romani e uno malatestiano, un tratto di costa adriatica da Viserba, Bellaria a Cervia, non si avrebbe forse qualche esito positivo? Basta provare a chiederlo. E il visitatore americano delle “Terre del Rubicone” che sa cos’è il Rubicone, è certamente un soggetto acculturato e mediamente benestante.

Rimini potenziale centro di turismo culturale

Gli archeologi e gli storici di Rimini possono ben elaborare dei progetti di valorizzazione domestica e turistica dei maggiori beni che abbiamo segnalato più sopra.

Alle agenzie turistiche americane si possono ‘vendere’ pacchetti di viaggi di turismo culturale relativi ai cantieri dei pittori riminesi del Trecento. I centri della diaspora dei pittori riminesi del ‘300 sono quelli di sopra segnalati. Un’offerta non solo agli Yankee acculturati, che hanno nei loro musei e studiano nelle università i “fondi oro”, ossia le pitture dei nostri pittori medievali, ma anche ai russi, ai quali va ricordato che i Malatesta si erano imparentati con i Gran Duchi di Mosca attraverso Cleofe Malatesta, imperatrice di Bisanzio e figlia di Malatesta dei Sonetti, e che la componente bizantina-adriatica della pittura riminese lievitata dalla componente giottesca, produce opere assai vicine alle icone di Teofane il Greco e Andrei Rublev. E anche ai Francesi, agli Inglesi che hanno legioni di viaggiatori acculturati, e opere riminesi nei loro musei.

Rimini poi potrebbe diventare il luogo di residenza per una visita alle città d’arte romagnole e vicine, come Bologna, Ferrara, Venezia (ripristinare il burchiello che andava e veniva tra Venezia e Rimini) E’ tutto da programmare, ma vi sembra un progetto agibile?

Contenere la politica sbagliata dell’Amministrazione comunale di Rimini nei confronti di Castel Sismondo: che fare?

Piazza Cavour, 22 gennaio 2000: una catena umana per il teatro Galli (foto Venanzio Raggi, archivio fotografico Biblioteca Gambalunga)

Chi scrive ha al suo attivo, insieme allo zoccolo duro dell’associazione Renata Tebaldi – Rimini città d’arte, il glorioso presidente Attilio Giovagnoli e l’imperituro architetto Roberto Mancini, la ricostruzione del teatro “com’era e dov’era”, secondo l’indicazione dell’indimenticabile Andrea Emiliani di recente scomparso. Abbiamo sfidato, certamente a nostro danno, un sindaco veterocomunista come l’attuale, di quelli cioè che non tollerano che li si contraddica, pena… l’urlo, la proscrizione, l’insulto e la vendetta, e abbiamo vinto in quattro mosse: abbiamo ottenuto il consenso dei maggiori uomini e donne di cultura e del mondo dello spettacolo italiani; abbiamo convocato il soggetto collettivo riminese nell’iniziativa dell’“Abbraccio al Teatro”, alla quale hanno risposto Mille combattivi Riminesi; abbiamo chiamato Vittorio Sgarbi, allora sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, che ha affidato l’incarico della ricostruzione al Soprintendente Regionale Elio Garzillo e all’architetto Pier Luigi Cervellati. Poi è intervenuto maldestramente l’Ufficio Tecnico Comunale a pasticciare quel progetto calcolato nei dettagli, ma insomma, dopo le opportune revisioni del progetto maldestramente revisionato ad opera della Sovrintendenza regionale, il risultato non è stato del tutto inaccettabile. Anche questa ricostruzione e riedizione del progetto polettiano fa provare emozioni. Adesso speriamo che riprenda la gloriosa scuola dei cantanti lirici riminesi, ma siamo pronti ad apprezzare anche i cantanti lirici cinesi, giapponesi e coreani.

Perché l’Italia e Rimini non decollano nell’universo dei beni culturali del mondo?

Infine ci rivolgiamo la domanda che Lucio Caracciolo della rivista citata in apertura si è posta sul perché l’Italia, e per noi Rimini, non riesce a decollare e a ottenere un posto migliore nel mondo.

Perché non sa gestire e far valere il suo patrimonio culturale e storico, e trarne quell’identità culturale che è anche civile e politica e che dal passato trae la forza per il presente e il futuro?

Una delle risposte a questa domanda, che bene si attaglia alla nostra città, è che l’Italia e Rimini non sanno o non vogliono sapere di valere molto, e di avere un patrimonio culturale, come afferma Philippe Daverio, che appartiene al mondo. Siamo davvero i cattivi custodi di un patrimonio mondiale?

Nell’immediato dopoguerra, il grande storico dell’arte Bernard Berenson venne a Rimini per portare i dollari americani per lo smontaggio e ricostruzione della parte albertiana del Tempio Malatestiano. Lui stesso racconta che gli vennero incontro il sindaco Cesare Bianchini e il vescovo Luigi Santa e gli promisero di dargli parti del Tempio in cambio dei soldi. Cesare Bianchini era il ventenne primo sindaco comunista eletto a grandissima maggioranza del dopoguerra. Fu responsabile della distruzione del Kursaal richiesta dall’architetto bolognese razionalista Giuseppe Vaccaro, che temeva per il suo albergo da costruire di fianco al Kursaal, il vecchio edifico gli avrebbe rubato al scena. La Curia si rese responsabile all’inizio degli anni ’60 dell’abbattimento totale della principale residenza malatestiana, il Palazzo del Cimiero, parzialmente distrutto dalle bombe, che comprendeva anche il duecentesco Palazzo Parcitadi. Dio solo sa quali affreschi nascondevano le sue mura. Negli anni ’70 la delicatissima area del ponte di Augusto e Tiberio e del porto antico e medievale fu affidata ad un architetto brutalista, il milanese Vittoriano Viganò, che costruiva tutto in cemento armato, in un’area dove sono stati impiegati i materiali tradizionali di pietra d’Istria e di mattoni, e che ha introdotto a Rimini il fenomeno dell’acqua alta e dissestato l’ambiente idrogeologico del ponte. Distruttivo per la storia era anche, negli stessi anni, il piano regolatore dell’architetto milanese Giancarlo De Carlo, che voleva spazzar via tutto il Borgo San Giuliano. Le cose cominciarono a cambiare nel 1992-1999 col piano di Leonardo Benevolo, finalmente rispettoso della storia, che prevedeva l’apertura del fossato di Castel Sismondo e la ricostruzione del teatro polettiano.

“Una grande bara metallica oscura che sembra la residenza diurna di Dracula”

L’attuale amministrazione si dice rispettosa della storia, ma la storia non è quello che pensano il sindaco e i suoi collaboratori che vanno seminando in città piccoli e grandi disastri. Basti pensare a come hanno rimpanucciato l’area del fossato con cementi e marmi rosa, un’inutile arena e una grande bara metallica oscura che sembra la residenza diurna di Dracula, ciaffi architettonici che rubano la scena al castello brunelleschiano.

Il futuro? Questo sindaco non è contenibile, ma i suoi modi stalinisti saranno presto un ricordo sgradevole; la città dovrà eliminare molte sue trovate: dalle piste ciclabili invadenti al museo Fellini in Castel Sismondo. Viene da pensare allo spreco di milioni di euro… come ai miliardi di lire sprecati dal sindaco Giuseppe Chicchi e solo per i progetti irrealizzabili di Natalini e soci.

COMMENTI