Se Rimini è nota nel mondo lo si deve solo a Paolo e Francesca e al Tempio Malatestiano (già negli ultimi decenni dell'800 era nota anche per certi speculatori & palazzinari, ma che non si sappia in giro). Oggi la città si merita Rimining e l'accostamento delle cartoline cattelanesche al Tempio. Anche se Sergio Funelli non è Roberto Valturio così come Fabrizio Bronzetti non è il Basinio Basini del 2015 e Giusto de’ Conti non era l’assessore-poeta che viene da Valmontone. Da Charles Yriarte al riminesissimo club degli oscurati (che ora ha annesso anche Ferruccio Farina), fino al dialogo (avete letto bene) fra Callicle e Socrate sui memorabilia del sindaco Gnassi. Un secolo e mezzo di storia di Rimini vista dans les bords de Marecchia.

Nel suo libro del 1882 dedicato alla nostra città Charles Yriarte la definiva in questo modo: «la piccola città di Rimini, sita sulla costa dell’Adriatico, il cui nome non richiama alla memoria dei più che il ricordo della fragilità di una donna, quella del furore di uno sposo e alcuni versi d’un canto immortale», lamentando poi le condizione politiche e morali che la città aveva dovuto subire nei secoli del dominio pontificio dopo la Signoria dei Malatesta.

Questo fa capire che centocinquanta anni fa Rimini era nota nel mondo solo per l’episodio di Paolo e Francesca.

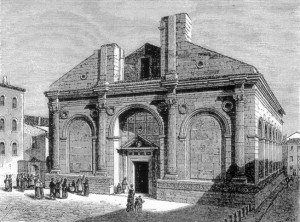

Yriarte nel suo Les Bords de l’Adriatique del 1878 (un libro di lusso, abbellito da 257 incisioni su legno) in cui si descriveva il suo viaggio, dalla Dalmazia a Otranto, lungo la nuova strada ferrata da poco inaugurata dal Re d’Italia scriveva: «di tutto questo viaggio nel quale ho soggiornato in più di venti città, la graziosa città di Rimini mi ha sedotto più di tutte le altre». Ne presagiva il futuro turistico, aggiungendo: «La città è divenuta una stazione balneare importante, e vi si viene da tutti i punti d’Italia. Una città nuova si è formata sulla spiaggia, e ricorda molto, fatte le dovute proporzioni, quelle moderne città di Deauville o di Villers, dove i parigini affluiscono durante l’estate. Le famiglie ricche vi possiedono dei padiglioni che vengono ad abitare durante la stagione dei bagni e alcuni abitanti di Rimini, più avventurosi degli altri, hanno speculato sui terreni e costruito delle case in locazione. La spiaggia è bellissima, ma scopertissima e sabbiosa». Yriarte, nel vagare senza meta nella nostra città, racconta che cadde «letteralmente immobilizzato, inchiodato sul posto dall’ammirazione, davanti a un monumento che ritengo uno dei più belli di tutta Italia». Si riferiva alla «chiesa di San Francesco, tutto sommato abbastanza poco conosciuta, riprodotta pochissimo, così poco, che abbiamo dovuto rinunciare a trovarne fotografie in tutta Italia, e dovuto far eseguire nella stessa Rimini dieci cliché differenti dal signor Trevisani, per poter un giorno illustrarla, dopo avere cercato i documenti di archivio. A questo edificio è stato dato il nome di Tempio Malatestiano».

Dopo il libro Rimini: Un Condottiere au XVe siècle. Etudes sur les lettres et les arts à la cour des Malatesta (1882) menzionato all’inizio che Yriarte dedico al Tempio di Rimini e a Sigismondo Pandolfo Malatesta (che «fece di Rimini una piccola Atene») e grazie ad esso, quattro anni dopo comparve, per la prima volta, la voce “Rimini” nell’Encyclopedia Britannica. Come ho già detto altrove il libro di Yriarte ebbe effetti prodigiosi sui più diversi testi (alti, medi e bassi), da quelli enciclopedici alle prime guide turistiche, su novelle, drammi, poesie e studi eruditi, e tutti ripeteranno per decenni le asserzioni di Charles Yriarte. Così, fin dal 1886 al 1929, ogni edizione (dalla nona alla quattordicesima) dell’Encyclopaedia Britannica avrebbe incluso la voce ‘Rimini’, compilata dallo storico Pasquale Villari. Anche la celebre e impareggiabile undicesima edizione dell’enciclopedia, summa della conoscenza europea uscita nel 1911 (la wikipedia dell’epoca!), ripeteva, dunque, lo stesso articolo apparso nel 1886. E sulla scorta di questi testi che Rimini ha avuto i suoi visitatori celebri: Ezra Pound, Adrian Stokes, Gabriele d’Annunzio, Bernard Berenson, E.M. Forster, Aldous Huxley, Henry de Montherlant, Charles Mitchell, James Laughlin, i primi testimonials della nostra città che hanno contribuito a renderla celebre, anche se i riminesi, provinciali come sono, non lo sanno.

Possiamo mettere dei punti fermi: se oggi Rimini è nota nel mondo lo è per Paolo e Francesca e per il Tempio Malatestiano.

Caro Ferruccio, benvenuto nel riminesissimo club degli oscurati.

Certamente la nostra città non diventerà famosa per l’operazione Cattelan. Alcune delle cose che dice Farina, in particolare su “La Voce”, sono giuste e sottoscrivibili, ma, quelle su Rimini 2.0 sarebbe stato meglio sentirgliele dire prima, quando era nel club dei beneficiati. Voltairianamente rispetto tutte le opinioni, anche quelle che non condivido, ma credo che Farina sarebbe stato più serio e credibile se avesse definito Massimo Pulini «l’assessore-pittore che viene da Montiano» come persona affascinata e invidiosa delle quotazioni di altri colleghi internazionali al momento della sua nomina e non ora e ci avesse narrato le sue indiscrezioni sulla vicenda Cattelan subito, da esperto di gran vaglia qual è nell’ambito della grafica balneare, al momento del suo lancio e non ora.

Se ci si stacca dalle passioni presenti con ciò si scopre che chi comanda è soprattutto degno di compassione perché non c’è potere che non allevi nella sua ombra il regicida, non c’è casta che non sia costretta a farsi ubbidire dai suoi futuri carnefici che tali diverranno non appena gli si sciolgano le briglie che la legano ad essa. Sono nessi che non sono chiari agli intellettuali d’oggi, ma che erano ben compresi dai dotti dell’antichità.

D’altra parte, molto più sommessamente e nella ragione del flusso delle cose, ciò che è accaduto a Farina e alle sue invenzioni – le Giornate Internazionali su Francesca da Rimini e il Balnea Museum – è al suo corretto posto conformemente alla natura delle cause predisponenti. Già in passato avevo provato a segnalare come di tale situazione di discesa e di degenerazione fossero state poste a suo tempo le premesse e, questo, proprio, commentando l’opuscolo di Yriarte su Francesca da Rimini. Infatti, Yriarte nel suo saggio non mancava di sollevare la discussa questione di dove avvenne il fattaccio. Rimini, Santarcangelo o Pesaro? Yriarte, con valide ragioni, propendeva per Rimini. E osservavo che Gradara non veniva neppur nominata. Giacché, anche se poco noto ai più, la localizzazione dell’assassinio nel suo castello è invenzione degli anni ’30 del secolo scorso, basata su una dubbia tradizione popolare, e rafforzatasi con strategie di pubblicità turistica nei successivi anni ’60, con indubbia generosità o noncuranza da parte della città di Rimini, allora più affaccendata in materiali opere di cementificazione che in quelle culturali. La stessa rocca di Gradara è una Francescaland, un discutibile rifacimento novecentesco ad uso turistico.

Quindi ci meritiamo Rimining. Questa Rimini si merita persino che le “provocatorie” cartoline cattelanesche siano accostate al Tempio. Si domanda il Sindaco nel suo comunicato stampa del 1° luglio: «Il Duomo di Leon Battista Alberti non andò ad ‘offendere’, ricoprendola di simboli ambigui, la più antica Chiesa di San Francesco?». Ora, possiamo pure sorvolare sull’espressione infelice (giustificabile forse in un discorso a braccio, ma non in un comunicato stampa) che dà l’idea che l’Alberti sia l’autore delle “ambigue” (presumo che con questo qualificativo s’intenda “misteriose”) immagini che decorano in particolare l’interno, mentre ha fatto solo il disegno della facciata e delle fiancate. Ma il confronto tra le immagini di Cattelan e quelle del Tempio ignora la lezione più semplice della storia dell’arte ed è del tutto fallace. L’equazione è del tutto improponibile e qualsiasi persona di buon senso può rendersi conto che Sergio Funelli non è Roberto Valturio così come Fabrizio Bronzetti non è il Basinio Basini del 2015 e, allo stesso modo, Giusto de’ Conti non era l’assessore-poeta che viene da Valmontone.

Il fatto, tralasciando i lazzi, è che non si può comparare l’arte tradizionale con quella moderna. La prima è una descrizione del cosmo, del mondo e del divino. Chiunque visiti il Tempio, sgomberando dalla sua vista le superfetazioni ecclesiastiche, se ne rende conto. In una la causa finale è l’elevazione dell’anima, nell’altra lo scopo è quella di essere venduta; la tecnica rimane, i fini mutano. Nella prima la causa efficiente è l’artista, nella seconda sono gli organizzatori e in specie i mercanti.

Nel primo caso l’arte è una liturgia, letteralmente un servizio reso al pubblico; e infatti nelle epigrafi gemelle in greco sulle due fiancate sta scritto che il Tempio è stato eretto e lasciato «a Dio immortale e alla Città».

Nel caso dell’arte moderna e contemporanea, da raffigurazione del divino, della genesi e del permanere del cosmo, essa, divenuta del tutto profana, si tramuta in esibizione di banali frammenti del cosmo (un corpo, una natura morta, una scritta, uno squarcio, un grumo di colore…), destinati solo a suscitare vane e demenziali polemiche e, non certo, ad elevare gli animi in quella catarsi primordiale che ci viene largita quando la nostra attenzione è carpita, come per incanto, da un’opera d’arte tradizionale.

Per sapere quali fossero i simboli ambigui, inappropriatamente evocati da Andrea Gnassi, basta calarsi nel fondo del pozzo del passato e riportare a galla la descrizione enigmatica dello stesso Valturio, il più fedele consigliere di Sigismondo (i cui resti riposano nel sarcofago della quarta arcata del Tempio) nel suo De re militari (XII, 3):

« … soprattutto amplissime pareti, numerosissimi e altissimi archi, costruiti in marmo straniero e rivestiti di lastre di pietra, su cui si osservano splendidamente scolpite e tutte insieme immagini dei santi padri, delle quattro virtù e dei segni dello zodiaco celeste, dei pianeti erranti, poi delle sibille e delle muse e di moltissimi altri nobili soggetti; immagini che non solo per l’illustre perizia del lapicida e dello scultore, ma anche per lo studio delle figure — giacché gli elementi dottrinali essenziali sono stati attinti dai più occulti penetrali della filosofia … — sono in grado di attrarre al massimo grado gli esperti di lettere che li osservano quanto perlopiù a rimanere del tutto alieni al volgo».

Un’ultima confessione. Se leggo che vengono fatte visite guidate (e pagate) al Tempio in salsa biblica e in sfregio a qualsiasi metodo, filologico o iconologico, diversamente da Farina non mi arrabbio (per usare, nel suo caso, un eufemismo). Mi fanno solo sorridere, in un riposto angolino del mio animo, sicuro che di esse, nel divenire, non resterà niente, se non la transitoria propagazione di una più diffusa ignoranza tra gli animi più semplici (il volgo di Valturio), ma che soprattutto mostra la miseria e la precarietà di chi vuole diffonderla e di chi vuole affogare il Tempio nell’ermeneutica biblica: un Tempio che è l’emblema stesso del Rinascimento, che tentò di riportare la tradizione religiosa cristiana all’interno di un ambito sapienziale di più vasta portata, rappresentato dalla tradizione pitagorico-platonica. Tanto che un papa come Pio II, il grande umanista Emea Silvio Piccolomini, poteva dire nei suoi Commentarii (II, 32) che il monumento era «così pieno di opere pagane da non sembrare un Tempio di Cristo, bensì di fedeli adoratori di dèmoni [si intende platonici]», ma, suo malgrado, il papa doveva ammettere che «Sigismondo conosceva le storie ed era molto innanzi nella filosofia, e sembrava nato a tutto ciò che intraprendeva».

Sopra il 38 di Via Marecchia, nel Borgo san Giuliano, il “murales” che raffigura Benigni e Villaggio (e non Fellini)

Non mi sorprendo più di questi esiti funesti delle sataniche titanomachie (come le definiva Elémire Zolla parlando dell’arte moderna come “una secolarizzazione dell’inferno e un luogo di esperimenti satanici”) forse perché mi sono abituato a sentire, talora anche due volte al giorno e da diversi anni, quando passa il trenino nel Borgo di Fellini (altro falso!), la guida dire agli ignari turisti: “E in questo muralesch vedete nel film ‘La voce della luna’ Roberto Benigni e il maestro Fellini”. Non è Fellini: è Paolo Villaggio! ma basta l’inganno delle parole del trenino lilliput: «una incantevole ed indimenticabile tuffo nella storia della nostra indimenticabile Rimini», ché la civiltà moderna è la sola a sentire il bisogno di proclamare che la sua bruttezza è bella e che l’ignoranza non esiste, nella sua culminazione dell’immemorabile ridicolo e della negazione della verità evidente.

A me basta sapere – e sono solo un paio tra i tanti esempi che potrei fare – che se una Silvia Ronchey scrive un inaspettato long-seller come L’enigma di Piero (2006), per quanto riguarda l’ambito disciplinare di cui mi occupo, nella “Tabula Gratulatoria” del libro si dichiara che «primeggia l’instancabile contributo di Moreno Neri, per la storia di Rimini, la genealogia malatestiana, la cultura esoterica quattrocentesca”. Mi basta sapere che persino all’Università di Cambridge Niketas Siniossoglou nel suo Radical Platonism in Byzantium: Illumination and Utopia in Gemistos Plethon (2011) condivide le conclusioni dei miei lunghi studi su Pletone e la mia visione che il paganesimo rinascimentale era l’espressione della philosophia perennnis o prisca philosophia, di cui il Tempio di Rimini è l’espressione in pietra.

Il Comune di Rimini perde pezzi della cultura? E chi se ne frega! Le giornate su Francesca si delocalizzano a Los Angeles e poi altrove all’estero? Bella notizia! Se sono pezzi di vera cultura, continuano e continueranno ancora a interessare al resto del mondo, mondo di cui Rimini – se ne converrà – non è l’ombelico e di cui non è nemmeno più, da anni, la capitale del turismo. In breve, si dovrebbero osservare le cose terrene e quelle che ci sono vicine e ci accadono come da un luogo elevato si guarda verso il basso!

So anche bene che i discorsi che faccio, anche se sono rivolti a tutti, non sono per tutti. Eppure non sarebbe male, in tutte le situazioni, aderire alla severa massima che Dante fa pronunciare al pitagorico Virgilio: Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.

Perché se si vuole davvero rimontare la china e superare la notte della cultura nel modesto ambito della nostra città, bisognerà pure (a cominciare dal nostro personale atteggiamento) lasciar da parte, e dietro le spalle, i profanatori del tempio, i predicatori professionisti e a cottimo, i farisei esaltati, gli esibizionisti, i mercanti di parole e di immagini, i superbi fanatici, i tromboni tuttologi, gli accumulatori di ricchezze terrene ed effimere, i conservatori dei privilegi politici.

Vi assicuro che oggi le persone più seducenti sono quelle che vivono secondo le antiche virtù, quelle che con rigore praticano la conoscenza, l’autocontrollo, l’onestà, la moderazione, l’equilibrio. E sono anche più eleganti.

Più eleganti sono gli antichi ornamenti ispirati alla rosa quadripetala, alle sue foglie, ai rami curvati come corpi, ai ritmi fisiologici del respiro che cadenzano le campiture in rapporti fra loro armonici. Mentre trovo sinistro che il nostro Sindaco, per promuovere oggetti destinati a deridere e a essere derisi, a confondere e reprimere il ricordo di ciò che ha reso grande la nostra città, dichiari: «Niente come l’arte contemporanea, con le sue allusioni, visioni, metafore, il suo rompere codici estetici consolidati, sa esprimere il senso della modernità e dunque delle città in movimento». Segno sicuro dell’assenza della nozione di crescita ciclica, regola di ogni trasmutazione naturale delle forme artistiche, egli parla di modernità, che è un movimento inesistente in natura e del tutto immaginario nella storia.

Penso anche a un Callicle di oggi che affermasse che il Sindaco di oggi è purtuttavia stato tra i migliori servitori della Città perché ha procurato piste ciclabili, strade diritte senza semafori, nuove panchine e nuovi acciotolati e asfalti «e molte altre cose come queste». Socrate (vedi Gorgia, 517 B-519 A) gli replicherebbe che tutto ciò non ha fatto di Rimini una Città sana, virtuosa e giusta, ma «gonfia e marcia» e «senza giustizia e senza temperanza», perché anche se è stato un buon reggitore della Città ha ceduto alla tendenza prevalente al degrado civile, alla manipolazione, all’euforia alcolica quandanche non cocainomane, alla sregolatezza, all’avidità, all’individualismo e al solipsismo generalizzato, senza tentare di arginarla ma anzi assecondandola.

Eppure, da semplice, povero mezzo per regolare la convivenza civile, ci si crede trasfigurati in autocrati divini. Quanto ai sudditi così soggiogati: si cade proni dinnanzi alla modernità della città in movimento per difetto di immaginazione, si accoglie come nuovo ciò che l’industria culturale e politica vende come tale e ci s’illude, come una fatalità, che questa sia l’unica possibilità, non già quella che uomini più innanzi nella storia e nella filosofia hanno già fatto accadere: la rosa nascente sopra i teschi sepolti degli antenati.

COMMENTI